每天醒来,**未读消息、未拆快递、未回邮件**像三座大山压在心头。心理学家称之为“认知超载”——当外部信息超过大脑处理能力,身体会自动分泌皮质醇,于是你还没开始工作就感到疲惫。 自问:是不是东西越多,掌控感反而越低?答案是肯定的。因为**“多”不等于“有序”**,无序才是焦虑的源头。

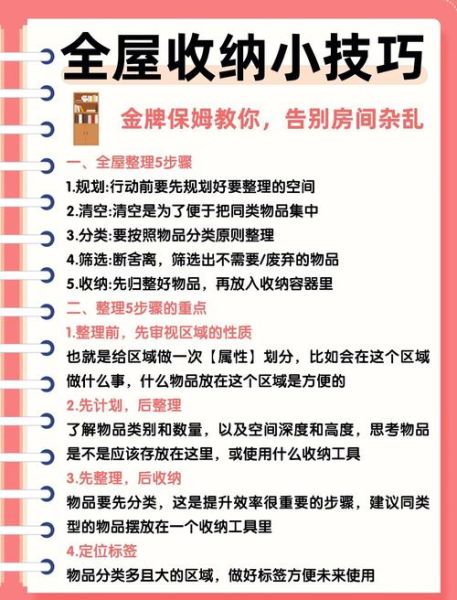

把房间或电脑里的物品分为四类: - **高频使用**:每天或隔天必用,放在触手可及的位置; - **低频备用**:一周以上才用一次,集中收纳在带标签的箱子; - **情感保留**:纪念品、证书,用统一尺寸的盒子竖放,避免堆叠; - **待处理**:过期文件、坏掉的小家电,立刻拍照存档后丢弃。 自问:舍不得扔怎么办?答:给每件物品设一个“观察期”,三个月内没想起它,就证明你并不需要。

传统做法是把所有充电器放一个抽屉,结果找iPad线时得翻十分钟。更好的方式是**按场景打包**: - 办公桌抽屉:笔、便利贴、耳机; - 玄关托盘:钥匙、门禁卡、口罩; - 床头盒:耳塞、护手霜、Kindle。 这样即使大脑疲惫,也能**肌肉记忆式**拿到所需。

纸质说明书、保修卡、发票,扫描后存入云端,命名规则为“品牌+物品+购买日期”。 **亮点**:手机备忘录建立“物品索引”,例如“蓝色收纳箱—冬季床品”,搜索关键词秒定位。

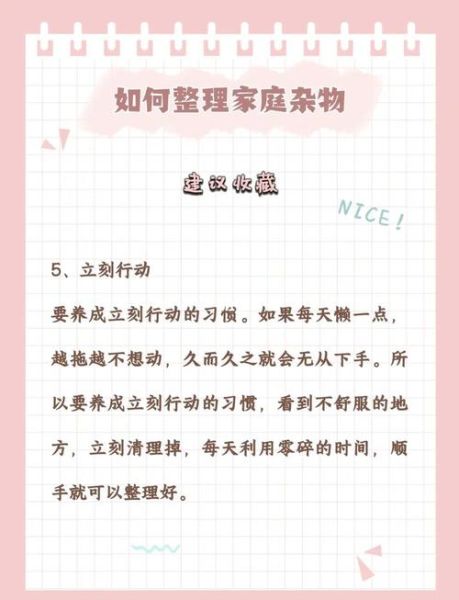

能在两分钟内回复的邮件、能在两分钟内挂好的外套,**立刻做**。拖延会让小事堆积成心理垃圾。

把需要出门办的事集中在周三下午,把需要线上沟通的事集中在周五上午。大脑切换任务的成本,远高于任务本身。

每天预留30分钟作为“缓冲区”,专门处理突发的小需求。如果当天没有杂事,就用这时间整理明天的待办清单。

睡前花五分钟写下脑中盘旋的所有待办,**不分类、不排序**,只是倾倒。实验表明,连续七天卸载清单的人,入睡时间平均缩短12分钟。

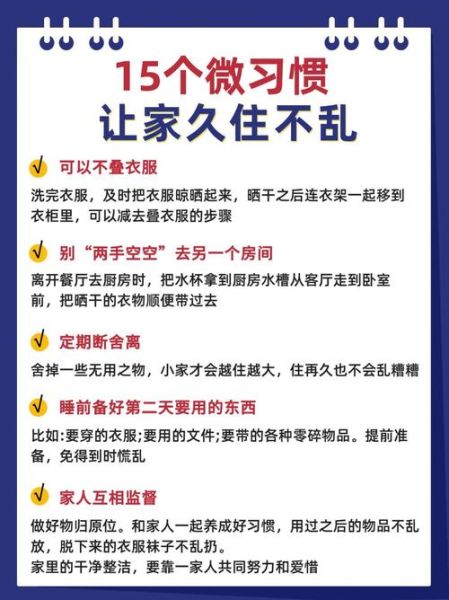

把整理动作绑定在已有习惯之后: - 冲咖啡后擦桌面; - 关电脑后清空回收站; - 洗澡前把脏衣篮的衣服直接进洗衣机。 **亮点**:锚点越小,坚持越久。

设定日历提醒,每月最后一个周六上午,把过去30天新增的物品重新过一遍分类流程。自问:这件东西如果今天才看到,我还会买吗?答案是否定,就放手。

买新T恤前,先淘汰一件领口变形的旧T恤。保持总量不变,空间自然不爆炸。

把看完的书拍照记录精彩段落,然后捐给社区图书馆;把只穿过一次的礼服借给朋友参加年会。**物品流动起来,价值才真正存在**。

答:过度细分会导致“找不到”和“懒得放”。**一个抽屉最多两层分隔**,超过就回到混乱原点。

答:家不是展厅,**保留20%的“生活痕迹”**(孩子的涂鸦、旅行带回的贝壳)反而让空间有温度。

答:整理是动态过程,**像刷牙一样需要每日维护**。把“整理五分钟”写进晨间例行公事,比年度大扫除更有效。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~