很多人之一次听到“朦胧”二字,会把它简单等同于“模糊”。其实,**“朦胧”是一种介于清晰与混沌之间的审美状态**:它允许意义留白,让情感在雾里看花般的氛围中自然流动。在文学里,它既可以是夜色里微亮的灯火,也可以是雨后玻璃上未擦净的水珠——**看得见轮廓,却读不尽细节**。

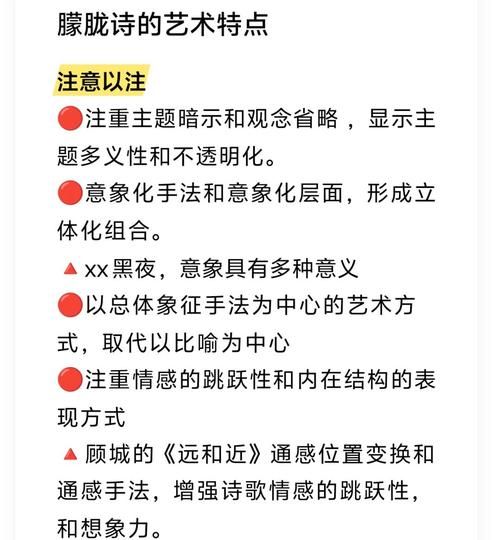

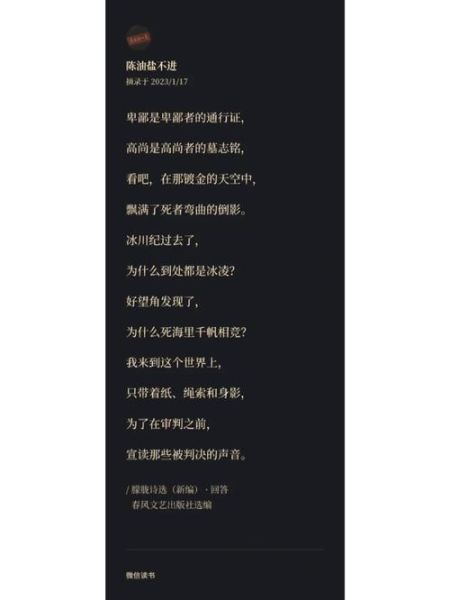

北岛写“卑鄙是卑鄙者的通行证”,顾城写“黑夜给了我黑色的眼睛”,这些诗句的意象**并不遵循传统逻辑链条**,而是像拼图一样被拆开、重组。读者需要自己把碎片拼成一幅完整的情感地图。

舒婷《致橡树》里“根,紧握在地下;叶,相触在云里”,**“根”与“叶”既像恋人,又像独立人格的隐喻**。朦胧诗拒绝单一解释,同一句话在十年后再读,可能长出新的枝桠。

与传统诗歌“先讲事,再抒情”不同,朦胧诗**直接把情绪推到舞台中央**。梁小斌《中国,我的钥匙丢了》通篇没有交代“钥匙”具体指什么,但那种焦灼与迷惘却穿透纸背。

历史给出了答案:十年动荡刚结束,旧的话语体系崩塌,新的表达方式尚未建立。**年轻人需要一种既能承载创伤、又不会被轻易审查的“密码”**。朦胧诗恰好提供了这种“安全通道”——用象征代替直白,用隐喻躲避雷区。

先别纠结每个词的意思,**先问自己:读完后心里涌起的之一个情绪是什么?**是怅惘?愤怒?还是温柔的悲悯?这个情绪就是进入诗歌的钥匙。

海子诗里常出现“麦地”“村庄”,这些高频意象往往是他精神故乡的投影。**把诗中重复三次以上的名词圈出来**,它们大概率是诗人情感的“承重墙”。

欧阳江河说过:“朦胧诗的价值,在于它允许每个读者带走一个不同的答案。”**与其追求标准解释,不如记录当下最真实的感受**——十年后重读,你会惊讶于自己的成长。

写城市夜景时,别急着罗列霓虹、车流。**可以写“第三盏路灯突然熄了,像谁没说完的话”**,让读者自动脑补黑暗里可能站着的人。

常规表达是“风吹动窗帘”,**朦胧写法则是“风把窗帘的边角咬得发白”**。“咬”这个动词制造了陌生化效果,情绪瞬间锋利。

把过去与现在压缩进同一句话:**“那年掉落的银杏叶,此刻正贴在我的车窗上”**。时间不再线性,记忆与现实重叠出朦胧的质感。

初学写作时,我们追求“让别人看懂”;成熟之后,反而要学会**“留一点看不懂”**。朦胧不是目的,而是一种手段——**用雾挡住多余的噪音,让真正重要的声音被听见**。当你能自如地在清晰与朦胧之间切换,才算真正掌握了文字的呼吸。

下次读到“朦胧什么”时,不妨把它当成一声邀请:邀请你放下对“标准答案”的执念,走进那片有雾的森林,**用自己的脚印重新定义出口的方向**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~