一、惊恐与害怕:它们到底是什么?

很多人把“惊恐”和“害怕”混为一谈,其实二者在心理学上存在明显差异:

- 害怕:有明确对象,比如怕狗、怕黑,情绪相对可控。

- 惊恐:常无具体诱因,心跳骤快、呼吸急促,伴随濒死感,属于急性焦虑发作。

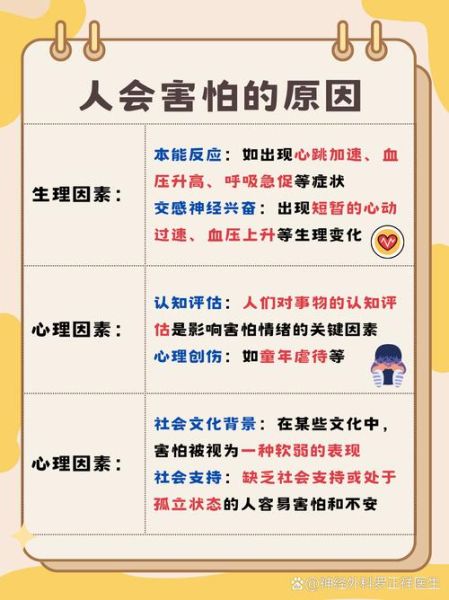

二、为什么会突然感到惊恐?

自问:我明明没遇到危险,身体却像拉响警报?

自答:大脑里的杏仁核误判了安全信号,把普通场景当成威胁,于是触发“战或逃”反应。常见诱因:

- 长期熬夜导致神经递质失衡。

- *** 或能量饮料摄入过量。

- 童年创伤被相似场景激活。

- 甲状腺功能亢进等躯体疾病。

三、如何快速缓解当下的害怕情绪?

1. 生理急救:把身体“拉回地面”

- 冰敷手腕:低温 *** 迷走神经,迅速降低心率。

- 4-7-8呼吸法:吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒,重复四轮。

- 命名五感:快速说出“我能看到的三样东西、听到的两种声音、摸到的一种触感”,让大脑重回理性。

2. 心理干预:打断灾难化想象

自问:我的念头是事实还是猜测?

自答:把“我可能要猝死”改写成“我的身体正在经历一次假警报,过去也安全度过了”。

四、长期策略:降低惊恐复发概率

1. 重建安全感的环境线索

- 在常待的角落放置薰衣草香囊,形成条件反射式放松。

- 给手机设置“安心语音”,录制自己平稳的呼吸声,发作时播放。

2. 渐进式暴露训练

把害怕的情境拆成10级,从最不焦虑的级别开始逐级适应。例如怕电梯:

- 站在电梯口不进入。

- 按住开门键10秒。

- 独自乘坐一层。

- 逐步增加楼层。

3. 营养与运动的协同作用

- 镁元素:每日摄入300mg,可通过南瓜籽、黑巧克力补充,减少神经兴奋。

- 高强度间歇训练(HIIT):每周3次,每次20分钟,提升脑源性神经营养因子(BDNF),增强情绪韧性。

五、容易被忽视的隐藏触发源

自问:为什么我在家也突然惊恐?

自答:可能是以下隐形因素:

- 低频噪音:冰箱、空调的嗡嗡声会激活潜意识警觉。

- 蓝光过载:夜间刷手机抑制褪黑素,浅睡眠阶段易惊醒。

- 信息节食失败:睡前浏览灾难新闻,杏仁核在梦中继续加工恐惧。

六、专业求助:什么时候必须看医生?

出现以下任一情况,建议24小时内就诊:

- 首次惊恐发作且伴有胸痛向左肩放射。

- 一个月内发作超过4次,并开始回避日常活动。

- 自我调节无效,出现“怕自己发疯”的强烈失控感。

七、亲友支持:怎样说才不被讨厌?

错误示范:“你想开点”“这有啥可怕的”。

正确做法:

- 先稳情绪再讲道理:握住对方手腕同步呼吸,而非追问原因。

- 用“我”开头表达感受:“我担心你一个人硬扛,需要我陪你去医院吗?”

- 提供具体选项:“我们试试把灯调到暖光,还是你想听白噪音?”

八、写给正在阅读的你

惊恐像一场突如其来的暴雨,但雨停后地面仍有积水。别急着责怪自己“太脆弱”,那些积水正是你曾努力活下来的证据。把每一次发作都当成收集数据的实验:记录时间、饮食、天气、想法,三个月后你会画出属于自己的“恐惧地图”。当你能提前0.5秒觉察到身体信号,你就拥有了0.5秒的主动权——而**改变,往往始于这半秒**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~