“乱潮词语”这一说法最早出现在2023年中文互联网的一次小型社群实验里,参与者把**毫无关联的汉字随机拼接**,再赋予它们看似合理的解释,结果这些词在短视频平台迅速走红。它既像 *** 黑话,又像当代诗,却又带着强烈的反讽意味。

乱潮词语到底是什么?

一句话:**乱潮词语=随机造词+情绪投射+社群暗号**。

它有三个典型特征:

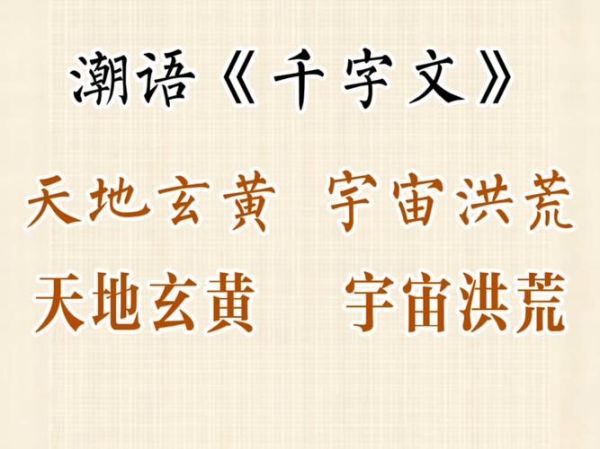

- 音韵跳脱:读起来像绕口令,却自带节奏感,比如“橙雾劈浪”“璃鲸坠钉”。

- 语义真空:拆开每个字都认识,拼在一起谁也说不清,但情绪扑面而来。

- 二次创作:网友不断添油加醋,衍生出表情包、说唱片段、甚至占卜签文。

为什么年轻人会沉迷乱潮词语?

1. 对抗信息疲劳

每天被精准推送包围,**乱潮词语像一场无意义的狂欢**,让人短暂逃离算法牢笼。

2. 低成本的身份标识

会用一个冷门乱潮词,等于拿到一张**小众社群入场券**;别人听不懂时,优越感油然而生。

3. 语言创造力的释放

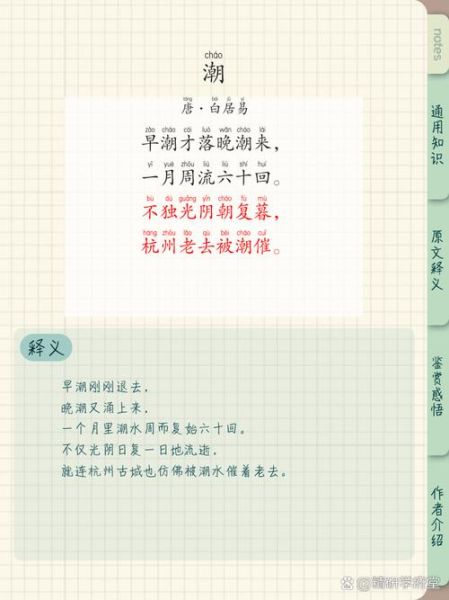

传统成语、诗词被考试榨干了魅力,而乱潮词语**把造词权还给普通人**,哪怕只是瞎拼。

常见的乱潮词语实例

下面列出十组在弹幕、评论区高频出现的词条,并附上民间自发形成的“伪释义”:

- 星屑翻锅:形容深夜饿到幻觉,看见星星在锅里翻炒。

- 钝鲸落轨:比喻大型社死现场,像鲸鱼砸在高铁轨道上,巨响且无法挽回。

- 玫霾拾灯:在雾霾天捡到一束玫瑰色灯光,指绝望中突现的浪漫。

- 碎瓷听潮:把破掉的瓷片放在耳边,假装听见海浪,隐喻自我欺骗。

- 柚棘赦令:用柚子皮和荆棘写成的免罪符,用于向好友道歉时的仪式感。

- 纸鸢咬云:风筝线缠住云朵,象征不切实际的野心。

- 灰鸽断电:信鸽撞电线,消息永远送不到,指失联。

- 盐沼开花:在不可能的地方出现奇迹,但花期只有一秒。

- 霜刃舔糖:一边拿刀威胁,一边递糖果,形容病娇式关怀。

- 漏釉吻痕:陶瓷杯口缺了一块釉,像被谁偷偷亲过,带点残缺美。

乱潮词语会取代正经汉语吗?

自问:它会不会像火星文一样,火两年就消失?

自答:**不会完全消失,但会沉淀为亚文化符号**。原因有三:

- 圈层壁垒:主流媒体和官方场景天然排斥无意义词,乱潮词语只能在小圈子存活。

- 生命周期短:平均热度不超过三周,旧词迅速被新词覆盖,形成“词汇海啸”。

- 反向输入:部分创意会被广告、歌词吸收,改造成“合法”表达,完成从乱潮到主流的漂白。

如何自己制造一个乱潮词语?

步骤拆解:

- 随机抓词:打开任意一本书,闭眼指三个字;再打开另一本,再指两个字。

- 调序顺嘴:把五个字念三遍,拗口就换顺序,直到舌头不打结。

- 情绪上色:想象一个极端场景,把词塞进去,比如“暴雨夜在高速上爆胎”。

- 社群验证:发到小组群,看有没有人追问“什么意思”,有人追问就成功一半。

- 表情包固化:用Canva做一张高糊图,把词叠在故障风背景上,传播力+200%。

乱潮词语背后的语言学启示

语言学家李宇明曾指出:“**当社会情绪找不到现成出口,就会创造新词来泄洪**。”乱潮词语正是数字时代的情绪泄洪口。它提醒我们:

- 规范汉语与游戏汉语可以并存,不必非此即彼。

- 词汇的“意义”并非天生,而是**集体使用**赋予的临时契约。

- 当严肃表达被审查、被算法折叠,荒诞反而成了最安全的真话。

未来可能出现的乱潮新变种

大胆预测:

- 语音乱潮:AI语音包随机拼接方言,生成谁也听不懂的“声音涂鸦”。

- 触觉乱潮:智能手环用不同震动节奏传递暗号,把词语写进皮肤记忆。

- 气味乱潮:电子鼻设备释放混合香氛,闻到“焦糖+铁锈+雨土”就知道在说“钝鲸落轨”。

或许再过几年,我们打招呼的方式会变成:

“今天你被‘柚棘赦令’了吗?”

“还没,我先去‘霜刃舔糖’一下老板。”

暂时没有评论,来抢沙发吧~