“人死了”这三个字,在中文里往往被更含蓄、更沉重的词语替代。面对亲友离世,我们既害怕直接说出“死”,又渴望用精准的词汇承载哀思。本文将从古籍、方言、现代口语三个维度,拆解那些最能击中泪点的悲哀词语,并给出实际场景中的表达示范。

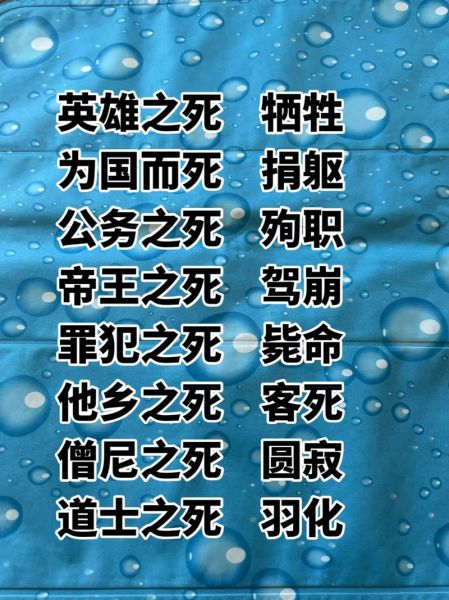

古人对“死”的敬畏,让单字也带千钧之力。

自问:为何古人要造这么多“死”的别称?

自答:礼制时代,身份、年龄、死因不同,用词必须区分,既示尊重,也替生者划出悲伤等级。

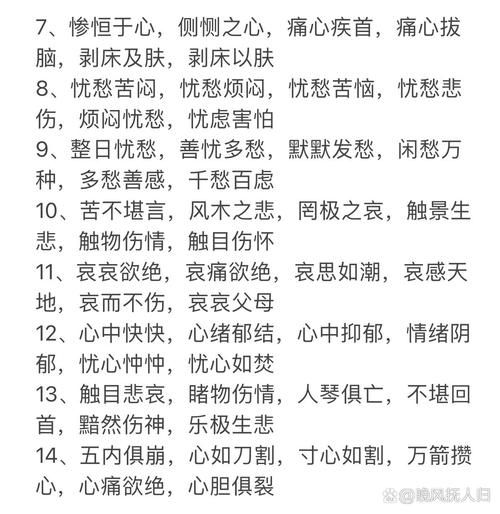

方言往往藏着最质朴的生死观。

自问:为何方言常用“去”“返”代替“死”?

自答:农耕文化相信灵魂不灭,死亡只是空间转换,用动词替代名词,减轻“永别”的冲击。

当年轻人把“去世”说成“下线”,悲伤也被重新编码。

自问:这些 *** 词会不会消解死亡的庄重?

自答:恰恰相反,它们用熟悉的符号让Z世代产生共情,把“死亡”从遥远概念拉回日常语境。

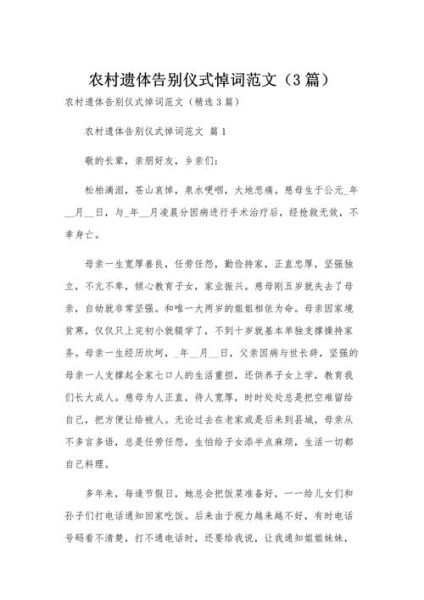

用词错位,可能让家属二次受伤。以下模板可直接替换姓名。

“先祖父××公,寿终正寝,享年九十有三。”

要点:突出“寿终”“享年”,弱化“死”,强调“喜丧”。

“慈母××,因病辞世,从此椿萱凋零。”

要点:用“辞世”替代“死亡”,搭配“椿萱”典故,表达“子欲养而亲不待”。

“挚友××,遽然长逝,音容宛在。”

要点:“遽然”突出意外,“音容宛在”留希望。

“爱子××,未及弱冠而殇,愿天堂无痛。”

要点:必须出现“殇”字,避免“早夭”等 *** 性词汇。

即使出于善意,以下词语也可能刺痛家属。

替代方案:

“他不再受苦”→“愿他从此安宁”

“死得其所”→“他的一生已圆满”

词语需要仪式才能被记忆。

当我们谈论“人死了的悲哀词语”,其实是在寻找一种让悲伤“有处安放”的语言。从“殁”到“下线”,每个词都是一代人对死亡的回答。下次面对离别,不妨先停三秒,想一想:这个词,能否让逝者体面,让生者宽慰。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~