手机病到底指什么?

“手机病”并不是医学教科书里的正式病名,却是大众对因过度使用手机而引发的一系列身心不适的统称。它像感冒一样常见,却比感冒更难察觉。很多人以为只是“玩会儿手机”,其实已经悄悄落入手机病的陷阱。

手机病有哪些症状?

1. 眼睛发出的求救信号

- 干眼与视疲劳:连续刷屏2小时,眨眼次数会从每分钟15次降到5次,泪膜蒸发过快,眼睛干涩、发红。

- 夜间视力下降:蓝光抑制褪黑素,长期熬夜玩手机,暗适应能力变差,夜里开车总觉得“看不清”。

2. 颈椎与手腕的“无声 *** ”

- “短信脖”:低头60度时,颈椎承重约27公斤,相当于一个7岁孩子骑在脖子上。

- 腕管综合征:拇指反复滑动屏幕,肌腱摩擦发炎,半夜常被“手麻醒”。

3. 心理与行为的连锁反应

- 无手机焦虑(Nomophobia):手机电量低于20%就心跳加速、出汗,找不到手机会立刻恐慌。

- 注意力碎片化:平均每6分钟看一次手机,深度阅读时间从2000年的12分钟降到2023年的3分钟。

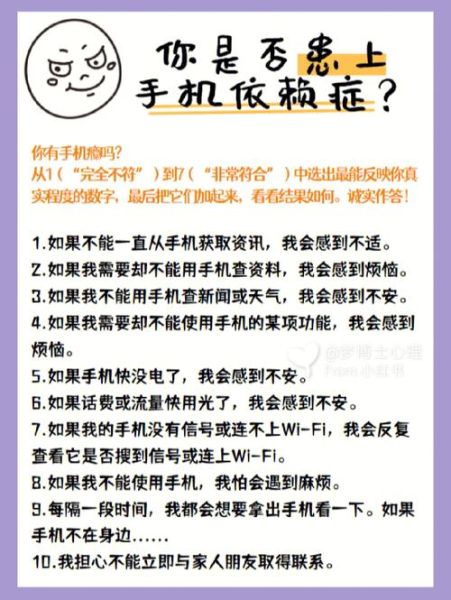

如何判断自己已手机依赖?

自问自答:

Q:每天解锁次数超过100次算依赖吗?

A:如果其中80%与工作、学习无关,且放下手机后情绪明显低落,就值得警惕。

Q:睡前必须刷手机才能入睡,是习惯还是病?

A:当不刷就失眠,刷了又熬夜,第二天靠咖啡续命,就已经进入依赖循环。

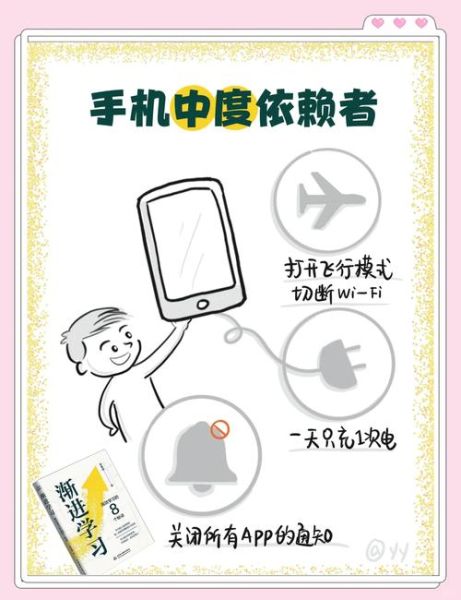

如何预防手机依赖?

1. 物理隔离法:让手机“变远”

- 睡前仪式:固定22:30把手机放到客厅充电,卧室只留传统闹钟。

- 番茄工作法升级版:25分钟专注+5分钟休息,休息时必须站起来离开手机,去倒杯水或做伸展。

2. 系统设置:用技术对抗技术

- 灰度模式:iOS与安卓均支持一键去色,彩色变黑白,社交App瞬间“失去诱惑”。

- 应用限额:为微信、短视频设置每日30分钟上限,超出后自动锁屏,需输入复杂密码才能继续。

3. 替代行为:给手指找新“玩具”

- 减压球:开会时捏球代替刷手机,既缓解焦虑又锻炼握力。

- 口袋书:随身携带一本200页的小书,排队、等电梯的碎片时间用来阅读,一年可读完20本。

4. 社交支持:让朋友成为“监督员”

- “饭局公约”:聚餐时所有人手机倒扣叠放,谁先碰手机谁买单。

- 家庭挑战:周末设定“无屏三小时”,全家一起做饭、拼图或散步,用真实互动替代虚拟点赞。

特殊人群的手机病对策

青少年:家长如何介入?

与其没收手机,不如共同制定“使用契约”:每天完成作业+户外运动1小时,才能解锁游戏时间。家长同步遵守,孩子更愿意配合。

上班族:如何避免“下班不下线”?

把微信“工作群”设置专属提示音,其余消息静音。下班后听到特定 *** 才处理,减少“随时待命”的焦虑。

手机病会自愈吗?

轻度依赖者通过两周的规律作息+替代活动,症状可明显缓解。若已出现持续失眠、抑郁情绪或手腕剧痛,需及时就医,结合眼科、骨科与心理科的多学科干预。

最后的提醒

手机是工具,不是器官的延伸。当你发现自己为了手机而错过日出、忽略家人、牺牲睡眠时,就该按下暂停键。把视线从屏幕移向真实世界,你会发现:没有滤镜的天空,比任何短视频都震撼。

暂时没有评论,来抢沙发吧~