提起“采莲”,脑海里更先浮现的往往是江南水巷、莲叶田田的画面。其实,历代诗人对这一主题反复吟咏,留下了大量脍炙人口的作品。下面按时间线梳理更具代表性的篇章:

诗人常把莲叶之碧、荷花之红、少女面颊之白并置,形成**三色对撞**。例如白居易“菱叶萦波荷飐风,荷花深处小船通”,碧、红、粉依次铺陈,读者瞬间置身浓烈色块中。

采莲场景若只写静态,易流于呆板。高手往往用“舟移”“桡拨”“风飐”等动词,让莲叶与花影随之晃动。温庭筠“照花前后镜,花面交相映”,通过船桨击水,使倒影碎裂又重组,**动态美**油然而生。

“人面荷花相映红”并非简单比喻,而是**双重镜像**——既写花之艳,又写人之娇。李白“若耶溪傍采莲女,笑隔荷花共人语”,笑声穿透莲丛,花因人声更显鲜活。

采莲结束,诗人不直说收舟,而以“日暮”“烟波渺渺”暗示归程。皇甫松“船动湖光滟滟秋,贪看年少信船流”,结尾一句“隔花闻笑语”戛然而止,留下**无限怅惘**。

Q:采莲为何比采桑、采薇更具诗意?

A:莲生于水,天然带有**朦胧距离感**;舟行其间,一步一景,符合古典美学“移步换形”原则。而桑、薇多在陆地,视线一览无余,少了层层掩映的含蓄。

Q:为何诗人偏爱“采莲女”而非“采莲男”?

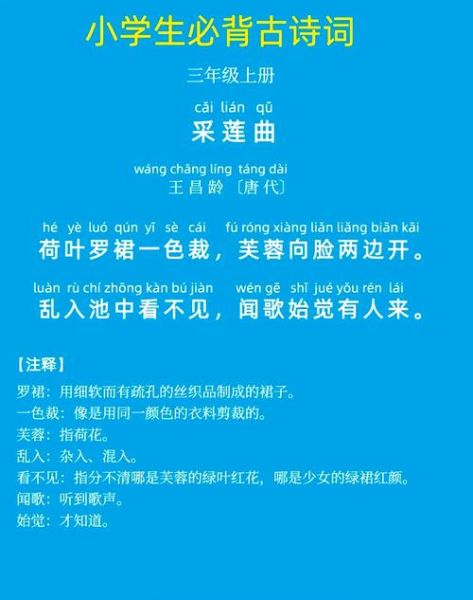

A:在农耕社会,女性采莲兼具**劳动与审美**双重属性;罗裙与花影重叠,更易触发“香草美人”的隐喻传统。男性形象则易破坏柔婉氛围。

Q:现代读者如何快速抓住采莲诗词的情感内核?

A:抓住“**水、舟、花、人**”四元素,再留意动词与颜色词,就能还原诗人营造的“流动画卷”。

清晨六点,西溪湿地的雾气尚未散尽。我租一条木舟,桨声吱呀,惊起白鹭。莲叶比想象中高,几乎没过船舷,指尖划过,露珠滚成一串银链。远处传来笑声,三个穿棉麻长裙的姑娘蹲在船头,把刚折的莲蓬抛来抛去,花瓣粘在发梢,像不小心打翻的胭脂盒。太阳升高,水面浮起一层淡金,她们的影子被拉得很长,一直伸到我的船边,又倏地碎成涟漪。

这段文字刻意沿用古法:

• 色彩:银链、淡金、胭脂,三色递进。

• 动静:桨声、抛莲蓬、影子碎裂。

• 借人映花:花瓣与发梢互喻。

• 留白:未写归舟,只写影子碎去,暗示时光流逝。

短视频平台上,“采莲”常被剪辑成古风变装。若想突破套路,不妨:

1. 引入**无人机视角**,俯瞰莲田如翡翠棋盘。

2. 用**水下镜头**捕捉根茎交错,呈现“看不见的城市”。

3. 加入**环境音**:桨声、蛙鸣、风穿过莲叶的沙沙,替代配乐。

4. 结尾不拍人脸,只拍**一束莲蓬被夕阳拉长的影子**,把古典留白转化为现代镜头语言。

从汉乐府到短视频,采莲始终是“**可游可居**”的心灵原乡。只要水波还在荡漾,诗句就会继续生长。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~