翻开任何一首经典绝句,几乎都能遇见“白”“青”“红”“绿”这些字眼。它们不是简单的修饰,而是把**瞬间的光影与情绪**凝固在二十八个字里。读者之所以被打动,是因为颜色词在绝句中承担了三种角色:

为了便于检索,我把高频颜色词按色系归类,并配上原句,方便直接引用:

**“白日依山尽”**(王之涣《登鹳雀楼》)——白日暗示夕阳,把辽阔的地平线推向远方。 **“白云回望合”**(王维《终南山》)——白云既是山中的雾气,也是归隐之心。

**“青山横北郭”**(李白《送友人》)——青山是屏障,也是离别的沉默见证。 **“青青园中葵”**(汉乐府《长歌行》)——叠字“青青”让植物的生命力溢出纸面。

**“红颜弃轩冕”**(李白《赠孟浩然》)——红颜象征青春与功名,弃字一出,洒脱立现。 **“红豆生南国”**(王维《相思》)——小小红豆,把相思具象成可握可藏的实体。

**“绿蚁新醅酒”**(白居易《问刘十九》)——绿蚁是浮在米酒上的泡沫,颜色越鲜,越显温暖。 **“春风又绿江南岸”**(王安石《泊船瓜洲》)——一个“绿”字,把无形的风写得触手可及。

自问:为什么诗人不用“太阳”而用“白日”? 自答:因为“白日”除了颜色,还隐含**时间流逝**的紧迫感。同理,“青”比“绿”更冷,所以“青山”比“绿山”显得肃穆。

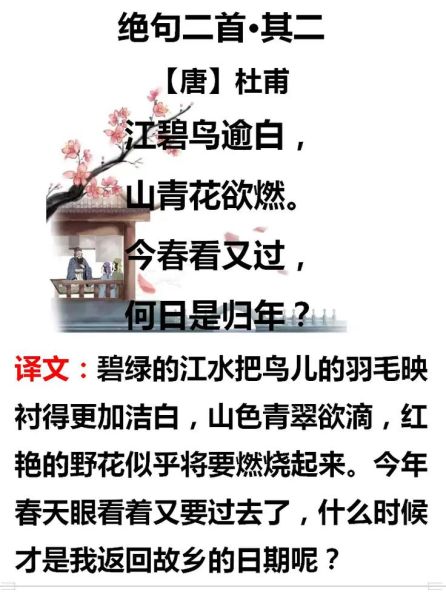

再举一例: **“江碧鸟逾白”**(杜甫《绝句》) 江水的碧,把飞鸟的白衬得更纯粹;色彩对比越强烈,画面越鲜活。赏析时只需两步:

很多人忽略:颜色词在绝句里往往占据**关键音位**。 以王维《山中》为例:

荆溪白石出,天寒红叶稀。

山路元无雨,空翠湿人衣。

“白”“红”“翠”分别落在每句第二字,形成**颜色轴心**。 平仄上:白(入声)—石(入声),红(平)—叶(入),翠(去)—湿(入)。 入声短促,像颜料在纸上“点”一下;平声舒展,像颜色晕染。诗人用声音的长短,模拟了色彩在视觉上的停留时间。

规则:二十八字,必须出现两种以上颜色,且不能直说情绪。

示范:

白鹭剪秋水,青枫坠晚钟。

红尘归未得,黄叶又匆匆。

拆解: **白鹭—青枫—红尘—黄叶**,四种颜色把空间从水面拉到远山,再拉回人间;时间从傍晚滑向深秋。情绪藏在“未得”与“又”字里,却由颜色递进完成。

如果想把唐诗颜色词用在今天的文案或歌词,可以遵循两条路径:

示例: 原句——“红豆生南国” 转译——“在南方的雨季,我把一颗锈红的铁豆埋进邮箱” 锈红替代红豆,邮箱替代土地,情感浓度不减,却让现代读者产生新的触感。

有人误以为只要堆叠华丽色彩就能复刻唐诗。其实,**留白才是更高级的颜色**。 李商隐《乐游原》句:“夕阳无限好,只是近黄昏。” 整句无一个颜色词,却通过“夕阳”“黄昏”让读者自动脑补漫天金红。 因此,判断颜色词用得是否高明,要看它能否**激发读者的视觉记忆**,而非填满画面。

| 颜色词 | 典型情感 | 对应季节 |

|---|---|---|

| 白日 | 苍茫、流逝 | 秋 |

| 青山 | 恒常、送别 | 春夏 |

| 红叶 | 相思、凋零 | 深秋 |

| 绿酒 | 温暖、邀约 | 冬末春初 |

| 黄沙 | 荒凉、征战 | 夏 |

使用时,把颜色词当“滤镜”,情感与季节就是“底片”。两者叠合,诗意自然浮现。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~