“人性古怪”不是医学诊断,也不是骂人话,而是一种对反常、矛盾、不可理喻行为的集体感知。它往往通过一些看似荒诞的词语被放大,比如“受虐狂”“圣母病”“杠精”。这些词本身带着情绪,却又精准戳中社会痛点。

问:为什么有人甘愿加班到凌晨三点,还发朋友圈炫耀?

答:这其实是受虐狂的现代化身——把痛苦当成勋章,用自我压榨换取存在感。

问:看到小偷也喊“他一定有苦衷”,这是善良还是病?

答:当同情心脱离边界,就成了圣母病。本质是逃避复杂判断,用廉价道德感保护自己。

问:为什么有人总能在鸡蛋里挑骨头?

答:杠精的底层逻辑是通过否定他人来确认自我,语言越尖锐,内心越空虚。

问:被家暴者为何替施暴者辩护?

答:在极端控制下,受害者把生存本能包装成爱情,这是大脑最经济的自我保护。

问:为什么有人连拒绝一杯奶茶都内疚?

答:讨好者把别人的评价当氧气,每一次说“好”都是在对内心的“不”抽耳光。

微博热搜把极端个案推送到每个人眼前,“圣母病”一夜之间成了万能标签。词语越极端,传播越省力。

在评论区,人们用“杠精”攻击异见者,却意识不到自己也在杠。匿名让矛盾成本趋近于零。

只要骂一句“受虐狂”,就能迅速获得同类点赞。词语成了社交货币,而非思考工具。

当你痛骂“圣母病”时,可能刚在朋友圈转发过“每一片雪花都不无辜”。攻击他人=切割自己。

一句“杠精”省去了理解对方成长背景的麻烦。标签化是大脑的省电模式。

用“斯德哥尔摩”形容被家暴者,就能假装自己永远不会陷入同样处境。词语成了心理防护服。

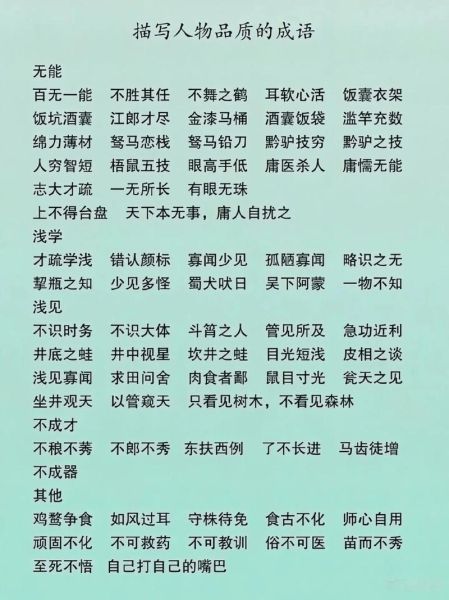

| 词语 | 翻译后的真实需求 |

|---|---|

| 受虐狂 | 渴望被看见的努力 |

| 杠精 | 需要被尊重的存在感 |

| 讨好型 | 害怕被抛弃的恐惧 |

把“这人真圣母”换成:

“TA的同情是否越界?我需要厘清边界而非否定动机。”

不会。只要人性仍有矛盾,就会诞生新的“古怪词语”。它们不是病,是症状。与其消灭词语,不如学会在标签与真相之间留一条缝——那里藏着理解他人与自己的可能。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~